各时期越剧剧团简介

定海县越剧团 组建于1979年。前身为1971年建立的县文艺宣传队。1979年吸收原朝民越剧团部分艺术骨干后改为越剧团。正副团长有陈鼎校、钱婉如。历年主要艺术 人员有童云芳、潘永亮、筱月樵、陆杏花、乐彩珍、陆舟敏、陆玲娜、杨永隆、管一星。其中优秀王派青年花旦王志萍转入上海越剧院红楼剧团,优秀小丑陈伊娜、花旦应惠珠选送浙江小百花越剧团。现已撤销。

普陀县越剧团 组建于1979年,原为普陀县文艺宣传队,1979年吸收原群艺越剧团部分演职员后改名为越剧团。团长高永士。历年主要艺术人员有孟群亚、陈燕红、蒋晓敏、王卫国、支涛、张依军、徐兰芬、梅安才、孙敏、朱人民、王国柱等。现已撤销。

鲁迅越剧团 又称中共绍兴地委文工团。1949年12月成立,隶属地委宣传部,由部长商景才兼任团长。佘惠民、顾作霖任正、副队长,并兼编导。演职员有钱林娟、周芹 娥、阮敏、寿伟生、丁秀花、朱柏青、寿伟琴、范静芬、何之民、邢雅琴、钱尧文、何一平、张小凤等。享受供给制待遇。演出实行男女合演,以同调同腔演唱,男 声唱高八度,未能科学地解决对唱问题。1950年2月,在绍兴越华戏院演出《九件衣》获好评。后又相继演出了《白毛女》、《木兰从军》、《红娘子》、《王 秀鸾》、《信陵公子》、《李秀成》、《梁祝》等。自编小戏《毛主席的号召》获1951年省文工团会演优秀创作奖。1952年春全省文工团整编后撤销,部分 人员入编浙江越剧二团从事越剧男女合演改革实验工作。

嵊县赵马业余越剧团 建于1950年春,以嵊县崇仁区春联乡赵马村为基地。费昭祯为团长。经费以群众集资和青年捕鱼、砍柴、开荒等方法解决。曾演出大型现代戏《王秀鸾》、《嫁 衣恨》、《刘胡兰》以及越剧小演唱《王大娘补缸》、《送夫参军》、《组织起来为丰收》、《解放童养媳》、《剿匪保家》等。1953年,青年演员费昭珪编演 的现代小戏《一篮草子》,文化部以优秀剧目向全国推荐,剧本发表于《浙江文艺》、《中国青年》,并由浙江人民出版社出版单行本。费昭珪出席全国青年业余作 者代表会议。1956年,演出传统戏《狸猫换太子》、《三看御妹》、《珍珠塔》、《王华买父》等。1958年,易名“崇春宣传队”,编演了歌颂本地劳动模 范事迹的小戏《董大妈》、《林岩水》等。后去张村水库工地演出,更名为张村水库宣传队,不久停演。1962年,剧团恢复活动,上演剧目有大型现代戏《党员 登记表》、《金沙江畔》、《南海长城》、《红嫂》等,并创作和移植《还墨斗》、《审椅子》等小戏。“文化大革命”初期,改名为毛泽东思想文艺宣传队,改演 京剧。1978年复称赵马越剧团,在嵊县首次恢复演出古装戏《林冲》。1979年改为自负盈亏的春联公社越剧团。上演剧目有《赖婚记》、《扫地状元》、《周三畏》、《金龙太子》、《内外有别》、《牛家喜事》等。该团通过业余的艺术实践,为专业剧团输送了29名演员,其中有后来成为宁波专区越剧团的领导费 苗娟和主演费绿姣等。1982年在绍兴地区农村业余剧团调演中,《荣华梦》获剧目改编奖和演出奖。

绍兴小百花越剧团 绍兴原有1951年组建的绍兴县越剧团,前身是小高升舞台。落户绍兴后曾称绍兴群力越剧团。团长张月芳,主要艺术人员有筱白玉麟、金艳秋、钱水云、钱招娣、张月芳、金菊芳、筱湘卿、傅琴香、罗恒娟等。

80年代前期创办绍兴戏曲训练班,经严格培训,一批优秀新演员充实剧团大换班,于1986年重新成立绍兴小百花越剧团,广为瞩目。成立至今,先后创作和 演出了大戏20余台、折子戏40余出,其中既有以唱做见长的文戏如《三看御妹》、《吴王悲歌》等,更有难度较大的文武戏,如《劈山救母》、《穆桂英挂 帅》、《陆文龙》、《将门之子》等,折子戏《引路》、《斩娥》已成为剧团的代表作。几年来以充满生机的活力、整齐和谐的阵容、文武兼备的特色、严谨朴实的 团风以及较高的剧目质量受到赞誉。剧团先后应邀赴上海、江苏、广东、山东、天津、西安、四川、湖南、湖北、福建等地演出,普遍受到热烈欢迎。

剧团曾先后一次赴台、二次进京、三次赴港演出,并两次进中南海,受到了中央领导、首都行家和港台观众的一致好评。

团里涌现出一大批文武兼备、德艺双馨的优秀青年演员,如吴素英、吴凤花、陈飞、杨利芳、周淑君、袁慧萍、于伟萍、潘琴、张琳、章益清、张霞君等,她们先后在全国及省、市戏剧节中获奖,其中吴凤花获得了中国戏剧“梅花奖”。

剧团还先后多次被评为省、市、县先进单位。在1988年、1990年两次全省专业剧团考核定级中,均被评为浙江省一级剧团。1992年受到省委宣传部通报嘉奖。1995年被评为全国文化先进集体,受到国家文化部、人事部的表彰。

历任领导有:洪春台、陈锦高、叶建国、邹水云、朱惠刚、吴素英、叶瑞芳。

新昌越剧团 1950年新昌县文化馆将回乡越剧艺人组成姊妹班,馆长吕家振委托新昌中学教师林丁为艺术指导,为她们排演《信陵公子》、《玉面狼》等配合形势的新越剧。后又改编了《皇帝与妓女》参加地区会演,获奖后地区命名为新昌越剧实验剧团,林丁也从新中调进剧团任团长兼编导,伊兵称这是文化人与旧艺人合作的榜样。演 员黄香娟、叶笑笑和剧目《何文秀》、《梁祝》、《杨乃武与小白菜》等为观众所喜爱。《杨》剧曾受到前省长周建人的赞赏调杭州公演。1959年被调去宁波改 组为宁波地区越剧团。

1962年新昌重建越剧团,演员以戏校学生为主,年龄虽小但朝气蓬勃,进步很快。1964年在宁波地区会演中以改编的 《红色宣传员》独占鳌头,并被选送参加浙江省现代戏会演。这时期涌现了一批新人新戏,剧目有《谢瑶环》、《双阳公主》、《王昭君》等,演员如蒋雪芹、陈明 明、罗水娟崭露头角。剧团在“文化大革命”中被解体。

拨乱反正后于1977年恢复,招回青年演员蒋雪芹等。1978年为提高演员素质又招收 王玲君、吴秋芹、陈秀英等一批高中女生。1979年《钗头凤》在会演获奖后由上海市艺术研究所特邀赴沪公演,市剧协号召各剧团观摩并召开盛大座谈会,誉为 山沟里飞出金凤凰。但不久后剧团解散。

诸暨市越剧团 组建于1951年。前身为1951年由陈彩娟、冯百仙等人在杭州创办的新业剧团。曾名杭州新艺越剧团、诸暨县越剧团。前期主要演员有陈彩娟、白玉琴、屠艳凤、赵招琴等。由陈彩娟、丁桂芳、屠艳凤任正副团长。

党的十一届三中全会以来,先后排练演出了《红楼梦》、《碧玉簪》、《孟丽君》等大批传统剧目,创作上演了《西施》、《会稽太守》、《红颜三杰》等多个新 编剧目。其中,《红楼梦》上演1000多场,一度蜚声于江、浙、沪、赣等地;《西施》则18年磨一戏,几度参加浙江省戏剧节,均获多项大奖,并在上海等地 公演赢得赞誉。与此同时,剧团培养出一批批优秀的越剧演员,如现在上海“红楼”越剧团的一级演员钱惠丽、浙江小百花越剧团的主要演员何炯华、吴春燕等,以 及本团主角、“中国小百花越剧节”金奖得主周伟君和铜奖得主周柳萍、张晨英、楼明迪、胡超英等。

新编大型越剧《西施断缆》,在文化部领导的直接关心和省内外专家的指导帮助下,独辟蹊径,数易其稿,于1996年应文化部邀请晋京演出,获中宣部“五个一工程”奖、文化部新剧目“文华奖”。此剧后被拍摄成戏曲电视剧。

主要领导有姚玉山等。导演有陈伟龙等。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 上一篇:没有了

- 下一篇:越剧发展历史

中央音乐学院校外音乐水平...

中央音乐学院校外音乐水平... 北京新艺考首考图文实录

北京新艺考首考图文实录 北京2024年高招艺术类...

北京2024年高招艺术类... 7部影片春节档上映,预计...

7部影片春节档上映,预计... 解密照明设计与人体艺...

解密照明设计与人体艺... 中国著名建筑一览(图...

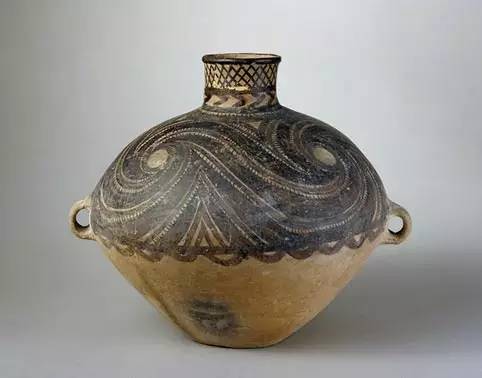

中国著名建筑一览(图... 北京故宫馆藏陶瓷器赏...

北京故宫馆藏陶瓷器赏... 中央音乐学院校外音乐...

中央音乐学院校外音乐...