各时期越剧剧团简介

崇安县越剧团 1951年冬,浙江省的民间越剧团瑞月舞台到崇安县演出,由赵瑞花任主演,颇得当地群众喜爱。1953年,赵瑞花回浙江,留下的部分人员与浙江省另一个流 动来崇安县演出的民生越剧团合并,组成自负盈亏的崇安县访红越剧团。1957年改名为崇安县越剧团。1958年,编剧林伯森创作的现代剧《红色母亲》,参 加福建省第二届戏曲现代戏会演;1960年,编导沈万成创作的现代剧《到苏区去》,参加福建省青年演员会演;1964年,林伯森创作的现代剧《梁》,参加 福建省第三届戏曲现代戏会演。“文化大革命”中剧团被解散。1979年冬恢复建制。上演了《丹山吟》、《双峰传》、《拈阄配》、《卧薪尝胆》、《混天 珠》、《玉女峰》、《寇准背靴》、《驸马盗图》等创作剧目。1980年后曾创作演出现代戏《啼笑皆非》(林伯森编剧),古装戏《舍亲抢亲》、《哑状 元》(沈万成编剧)等。

柘荣县越剧团 1954年3月,以柘荣县荣农业余剧团为基础,并吸收马站、沿浦、金乡等业余剧团20余名演员组成,定名柘荣县越剧团。“文化大革命”中剧团被撤销。1977年在原柘荣县文艺宣传队基础上恢复建制,由林爱棣任团长。

1957年,剧团应邀为中国共产党福建省代表大会开幕式演出。其后,多次参加福建省春节慰问团深入海岛慰问中国人民解放军前线三军。1958年,现代戏 《草岗变茶岗》(林国雄创作)参加福建省第二届戏曲现代戏会演。1959年,现代戏《魁洋赤卫队》(汤滔创作)参加福建省第三届戏曲观摩演出大会。1982年,现代剧《丹桂嫂》(吴昌铸创作)为福建省戏曲现代戏艺术讨论会作汇报演出。

宁化县越剧团 成立于1953年间,前身是五星越剧团,由吕梦希个人集资在浙江嵊县邀集闲散艺人组成,后入闽巡回演出,1955年在宁化县落户。次年,更名为宁化县越剧 团。1959年,由唐鼎编剧的中型现代戏《友谊花》,曾代表龙岩专区参加福建省第三届戏曲观摩演出。1960年,演员周松娟、乐队陆逵、施武昌等人被选为 龙岩专区代表队参加福建省首届青少年演员、学员会演,周松娟(小生)主演的《穆柯寨》获好评。

光泽县越剧团 1952年,京剧、越剧、杭剧等不同剧种的戏班流落在水吉县。在水吉县人民政府的支持下,组成建新京越剧团。1956年6月间,水吉县撤销,剧团迁至光泽 县,改名为光泽县越剧团。推选邢银灿为第一任团长。剧团初创时期条件差,生活艰苦,演职员亦艺、亦工、亦农,上山砍柴,下地种菜,并利用旧木料盖平房,解 决住宿问题。1957年至1963年为剧团兴旺时期,全团100多人。曾整理上演《真假驸马》、《红楼梦》、《碧玉簪》、《百花公主》、《梁祝》、《红楼 夜审》等传统剧目,并先后到广东、上海、武汉以及九江、南昌等地巡回演出。1964年后,曾移植上演《江姐》、《刘胡兰》、《九命沉冤》、《山乡风云》、《红灯记》等现代剧。1966年剧团撤销。1979年5月恢复建制。全团演职员克服十年浩劫带来的困难,革新挖潜,修旧利废,自制服装道具,重新整理演出 《红楼梦》、《碧玉簪》等传统剧目。1980年,创作演出的现代剧《这不是小事》(张文华、许国荣编剧)曾参加福建省第四届戏曲现代戏会演。

厦门市越剧团 原为大众戏班。1951年改称浙江文艺越剧团。1954年初,剧团从浙江经福建省南平市、泉州市至厦门市演出,并到前线慰问中国人民解放军。1956年剧 团划归厦门市文化局领导,定名厦门市文艺越剧团,为民办公助的集体所有制剧团。1958年又改名厦门市越剧团。50年代末期和60年代初期,该团先后创作 演出了现代戏《红色护士》、《帐罗机上红旗飘》和历史剧《郑成功收复台湾》等。1955年,剧团参加福建省第一届戏曲现代戏会演。在“文化大革命”中,剧 团被解散。1978年11月重建,演职员不足30人。1979年12月,该团到浙江招收20名青年学员充实剧团阵容。

松溪县越剧团 1953年,流散在松溪县境内的浙江省嵊县越剧艺人合股组成梦喜越剧班。1955年,梦喜越剧班和政和县的时代越剧团合并,组成重新越剧团。次年,经松溪 县文教科批准,定为正式职业剧团,改名艺光越剧团,主要在松溪、政和两县演出。1960年松溪、政和两县合并,改名为松政越剧团。1962年7月,松溪、政和两县又分县,剧团遂改名松溪县越剧团。全团37人,团址设在松溪县城南江西会馆。剧团演出多为连台本戏,有的长达20多本。1962年后,开始演出 《茶花姑娘》、《霓虹灯下的哨兵》等现代戏。1964年,创作演出现代戏《信江波》。1965年9月,剧团由于收不敷支无力维持而解体。1982年,重新 组建松溪县越剧团。

政和县越剧团 1957年冬,浙江省平阳县眉峰越剧团到政和县演出,颇受群众欢迎。1958年10月,政和县委决定以眉峰越剧团为基础,正式成立政和县越剧团,全团演职 员50人。1960年11月,因松溪、政和两县合并为松政县,两县的越剧团也合并为松政县越剧团。1962年8月,政和县恢复建制,政和县越剧团也恢复原 名,并进一步扩充人员,全团演职员增至75人。剧团整理演出了《金山战鼓》、《白罗衫》、《蟠龙剑》等一批传统剧目,还创作演出了不少现代戏,其中有反映 本地革命斗争历史的《茶花姑娘》(张震编剧)和反映本地农村生活的《栗林风波》(陈国忠执笔)。同时还移植演出了《杨立贝》和《白毛女》等现代戏。

“文化大革命”中,剧团被撤销。1978年11月,恢复建制。1980年至1982年,曾连续三年超额完成福建省文化局下达的“四定一奖”指标。三年中 演出的剧目有整理的传统戏《三看御妹》、《何文秀》、《金水桥》等十多个。1980年,创作演出了反映本地明代矿工起义的新编历史剧《霹雳剑》(熊源泉编 剧)。1981年创作演出古代剧《鹊桥仙》(熊源泉编剧)。1982年,创作演出新编历史剧《冷月照秦宫》(熊源泉编剧),剧本在《福建戏剧》发表。剧团 除在本省的宁德、三明等地、市演出外,还到浙江省的温州、金华、丽水、松阳、遂昌及江西省的上饶等地演出。同年2月,该团被评为福建省农村文化艺术工作先 进集体,受到福建省文化局的表彰。

将乐县越剧团 1958年建团,团长过木忠,副团长赵金莲、徐君卿。演职员大部分从浙江嵊县及上海招收,小部分由沙县、光泽县越剧团支援。当时演出的传统剧目有《打金 枝》、《梁山伯与祝英台》和现代戏《杨立贝》、《社长的女儿》等。1965年,福建省芳华越剧团调12名青年演员充实该团。在“文化大革命”中,服装道具 全部烧毁,剧团改为红卫文工团。1968年被解散。1970年成立将乐县文艺宣传队。1979年初,剧团恢复建制,演职员40余人。同年,剧团到福州以男 女合演的形式献演《胭脂》,引起文艺界重视。1982年10月,该团演出的《拜月亭》由福建电视台录制电视片播映。

清流县越剧团 1962年冬,江西省弋阳县磨盘山垦植场业余剧团迁入清流县演出,定名清流县胜利越剧团。全团演职员30余人,团长王锦鹏(兼鼓板),副团长马瑞松,导演 裘迪甫。先后演出传统剧目《双枪陆文龙》、《三请樊梨花》及现代戏《杨立贝》、《夺印》等。当时因未办剧团登记手续,遂于1964年冬解散。

1979年9月,经清流县人民政府批准,由原胜利越剧团老艺人和县文艺宣传队部分专业人员为主,并从浙江嵊县招收学员21名,正式成立清流县越剧团。

建宁县越剧团 1963年,南平专区调沙县越剧一团到建宁县,建立建宁县越剧团,由陈哈哈、杨佩芳任团长。“文化大革命”中,剧团改为建宁县文艺宣传队,古装戏的服装、道具等全部被毁。1979年10月1日恢复建制,演职员53人。

剧团成立后,曾改编上演《状元谜》、《双贵图》等传统剧目。1964年,改编上演现代戏《南海风云》、《春到草原》、《不准出生的人》、《芦荡火种》 等。在“文化大革命”期间,文艺宣传队曾根据大革命时期红军在建宁县建立革命根据地的素材创作演出现代戏《四个鸡蛋》,于1972年参加三明地区及福建省 戏曲调演获得好评,并由福建省广播电台录音播放。1978年,上演现代戏《祥林嫂》,深受群众欢迎。1979年,文化部部长黄镇到建宁视察,观看了该团与 沙县越剧团同台演出的传统剧目《楼台会》、《小姑贤》等。1981年,剧团到上海、浙江等地巡回演出,尹桂芳、范瑞娟、徐玉兰等曾到团指导。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 上一篇:没有了

- 下一篇:越剧发展历史

中央音乐学院校外音乐水平...

中央音乐学院校外音乐水平... 北京新艺考首考图文实录

北京新艺考首考图文实录 北京2024年高招艺术类...

北京2024年高招艺术类... 7部影片春节档上映,预计...

7部影片春节档上映,预计... 解密照明设计与人体艺...

解密照明设计与人体艺... 中国著名建筑一览(图...

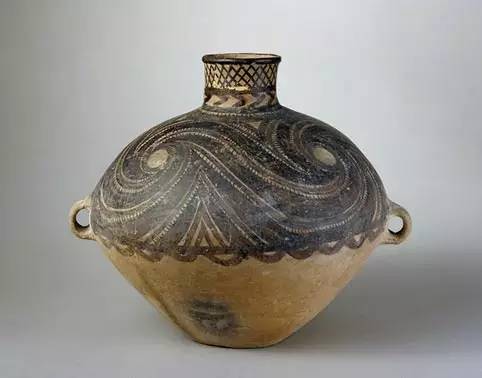

中国著名建筑一览(图... 北京故宫馆藏陶瓷器赏...

北京故宫馆藏陶瓷器赏... 中央音乐学院校外音乐...

中央音乐学院校外音乐...