各时期越剧剧团简介

天津

天津市越剧团 前身为“上海市联合女子越剧团”,于1950年2月由上海甬江状元楼的梁志卿和天津天华景戏院的高伯海联合参股组建。4月,到天津天华景戏院演出。主要演 员有花旦裘爱花、小生筱少卿、老生邢湘麟、小丑筱麟童(后筱麟童离去,由章飞飞接替),首演剧目为现代戏《红花果》。剧团因受观众欢迎和有关方面的挽留,就此驻足津门。1951年,剧团改制为合作制性质的姐妹班,团名改为“联合越剧团”,筱少卿任团长,裘爱花任副团长。1953年6月,首次晋京演出,在实 验剧场上演了《梁祝》、《秋江》、《白蛇传》等剧。郭沫若、沈雁冰、田汉、马彦祥、阿英、欧阳予倩、梅兰芳、洪深等文艺界领导出席观看,给予好评。随即受 中央文化部委派,以“天津市越剧团”为名(后一直沿用)入朝慰问中国人民志愿军40余天。1954年1月,剧团以《梁祝》一剧参加天津市第一届戏曲观摩演 出大会,主演者裘爱花、筱少卿获表演一等奖,邢湘麟获表演二等奖。3月,剧团在北京实验剧场演出《红楼梦》,筱少卿饰贾宝玉、裘爱花饰林黛玉,连续客满 17场,轰动京城。欧阳予倩亲为排演《葬花》一场,焦菊隐为大家讲授表演理论。1956年1月,剧团被批准为国营。1958年,上海越剧院调演员陈佩君、编剧弘英、琴师张土相等支援剧团。1959年春,剧团在北京长安、吉祥戏院演出《孟丽君》,客满75场,周恩来总理到长安戏院观剧,并与演职员合影和作重 要讲话。后应梅兰芳之请,该剧到西单剧场作专场演出,北京市副市长王昆仑和马连良、谭富英、张君秋等莅临观看。田汉、安娥观后高度赞扬。为庆祝建国10周 年,剧团新排历史剧《文成公主》,经阳翰笙、翦伯赞、马彦祥及中央民委杨静仁、萨空了三次审查后,于1960年1月,在北京吉祥戏院演出成功。郭沫若、田 汉、马寅初、赵朴初等题诗赞美,翦伯赞、马彦祥、马少波、冰心等发表文章。中国戏剧家协会召开座谈会,马少波等对该剧作了高度评价。李维汉副总理在民族宫 设宴招待全团演职员。接着该剧进怀仁堂为中央领导人作专场演出,又为十世班禅招待演出。班禅观后提出邀请剧团去西藏演出(后因故未去)。不日又参加了周总 理、朱德委员长和陈毅、贺龙副总理等参加的联欢舞会。周总理勉励裘爱花“要好好为人民服务”。2月,《文成公主》到上海演出,受到上海文艺界的好评。中国 唱片社为全剧灌制唱片出版发行。1961年,剧团重新改编演出的神话剧《云中落绣鞋》,由长春电影制片厂摄制成越剧艺术片在全国放映,香港艺声唱片公司为 该剧录制成盒式磁带发行。同年,剧团设立了少年越剧训练班,经过多年培训,方爱珍、陈茶花、王秀兰、彭丽丽等青年演员成为剧团的新生力量。1963年6 月,剧团应中国文联阿英邀请,赴京参加曹雪芹逝世200周年纪念活动,演出《红楼梦》,俞平伯观剧后与会研讨。“文化大革命”中,剧团被迫解体。1979 年7月,剧团恢复重建,至1986年被撤销,少数主要演员被安排到天津市艺术咨询委员会。剧团在天津38年,排演剧目近百出,经常演出于天津、北京两地,足迹遍及苏、浙、沪、赣、鄂、冀、内蒙、辽、吉等地,在北方有较大影响,郭沫若为剧团作了“南花北移”的题词。剧团编导人员有弘英、张步虹、孙靖一、林 建、张文等,舞美设计张子和。

互助北方越剧团 成员主要来自清音社,1953年开始用普通话演越剧,1954年底正式建团。首演剧目是《梁山伯与祝英台》,由河西区文化科领导,为集体所有制。以演出传 统戏和历史剧为主,也演过不少现代戏。1964年自编中型现代剧《红旗商店》,剧中用了越剧的老曲“三番十二郎”,参加市现代戏会演获优秀演出奖。曾多次 被评为区先进单位。主演张虹(青衣)为区政协委员,王艳君(老旦)为区人大代表。团长为贾松涛。编剧有赵英华,另有主要演员张英杰、石芳等。该团1970 年2月宣布解散。

红云北方越剧团 前身是凌云小型活词剧团,后吸收一些清音社艺人,1954年7月由河东区文化科接管,正式定名。首演剧目为《秦香莲》,剧目、唱腔最初全照搬越剧。1956年后加大现代戏比重,1958年至1964年,共排演现代戏64出。1962年主演徐兰君逝世,演出受影响,曾多次兼演话剧。另有主要演员马香 云、王锦芷等。1965年1月剧团解散。

群星北方越剧团 主要演员多数学过京剧,曾在清音社演唱。该团以群星歌剧团为主体,吸收一些小型剧团成员,1954年3月受南开区文化科领导,正式定名。主要演员有唐素 云、张韵宏等。上演剧目主要来自越剧。曾多次沿天津至山海关一线演出,远至张家口。1964年12月30日剧团解散。

红艺北方越剧团 成员主要来自几个小型活词剧团,1954年固定于南开区,受文化科领导,1956年与城厢区明光剧团合并,正式建立该剧团。主要演员有甘春丽、刘子娟等。演出剧目偏重传统戏。竺水招来天津演出现代戏《党员登记表》时,该团曾学习、搬演。曾在河北数十个县和北京演出。1964年底解散。

甘肃省

兰州市越剧团 1956年8月6日建立。前身为1949年8月17日在上海创建的春光越剧团,为支援西北地区文化建设,于1956年8月到甘肃省兰州市落户。尹树春任团 长,李慧琴、田振芳任副团长,首任党支部书记东侠轩。主要艺术人员有小生尹树春,花旦李慧琴,老生田振芳,老旦徐兰英,小丑梁小巧及琴师兼作曲冯九斤;编 导人员有鲁依、陈朗、王祥铭、曹杰、殷红先、凯声、周易、黄艳飞、张卉、顾神童等;乐师有钱芝芳等。是一支很有实力的演出队伍。常演剧目有《西楼记》、《二度梅》、《荔枝换红桃》、《何文秀》、《西厢记》、《文成公主》等。还创作、改编了大量剧目,如《紫箫》、《新娘子军》、《红楼记》、《山花烂熳》、《桃花扇》、《油城曲》、《飞雪祁连山》、《草原医生》、《洪湖赤卫队》、《乾隆与香妃》等,深受兰州观众欢迎。20世纪50年代后期至60年代前期,剧 团到张掖、武威、酒泉、白银、敦煌、玉门等河西走廊地区和开封、郑州、洛阳、西安等陇海线城市演出。还参加了“兰州市戏曲观摩演出大会”、“甘肃省庆祝国 庆10周年汇报演出大会”、“甘肃省首届戏剧青年演员会演暨第二届现代题材戏曲剧目观摩大会”等活动。尹树春、李慧琴、田振芳、徐兰英、梁小巧等演员获得 “荣誉奖”,黄艳飞、陈月珍、筱素娥、叶美芳等演员获得表演奖及其他多项奖励。该团在建立正规导演制度和舞台美术等方面成就显著,对兰州戏曲界有较大影 响。剧团还参加了为越南共产党主席胡志明举行访兰招待晚会的演出。1958年、1960年,剧团招收了两批学员送兰州市戏剧学校培训。1963年尹树春等 人又收徒授艺,培养出杨雪临、陈文娟、林莉、冯联华、马丽萍等一批青年演员。“文化大革命”中剧团被解散。1979年4月恢复建制,即赴绍兴、嵊县招收了 一批学员,解决人才的青黄不接问题。1981年剧团在上海演出时,小生演员尹树春(团长)因积劳成疾,在排练《二度梅》时患脑溢血逝世。上海越剧院为了追 念尹树春,并补充兰州市越剧团小生主演的空缺,派陈少春协助演出,使兰州市越剧团的演出阵容得以加强。之后,剧团排演了《西厢记》、《胭脂》、《孟丽 君》、《王老虎抢亲》、《红楼夜审》、《珍珠塔》等一批剧目。1982年至1983年,剧团新编演出了大型古装剧《乾隆与香妃》,在1984年国家民委及 文化部主办的第一届少数民族题材剧本创作评选活动中,获得“民族团结奖”。1983年冬,剧团以《孟丽君》、《二度梅》片断参加兰州市戏曲歌舞观摩演出大 会。中年演员杨雪临、冯联华、杨玉梅、林碧辉获表演二等奖。1985年起,剧团改变了表演性质,1987年正式更改为“兰州市轻音乐团”,越剧演出就此结 束。

酒泉市越剧团 1958年秋上海永乐越剧团全团70余人迁入酒泉落户,更名酒泉市越剧团。主要演员有王杏月、朱美芳、钱文月、沈哈哈等。该团1960年以《双枪陆文龙》 一剧参加全省青年演员调演,楼华芳、陈艳芳获优秀青年演员奖。同年以《黄浦怒潮》参加甘肃省第二届现代戏调演,钱文月获优秀演员奖。1962年更名为酒泉 地区越剧团,1963年赴浙江巡回演出,就地解散。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 上一篇:没有了

- 下一篇:越剧发展历史

中央音乐学院校外音乐水平...

中央音乐学院校外音乐水平... 北京新艺考首考图文实录

北京新艺考首考图文实录 北京2024年高招艺术类...

北京2024年高招艺术类... 7部影片春节档上映,预计...

7部影片春节档上映,预计... 解密照明设计与人体艺...

解密照明设计与人体艺... 中国著名建筑一览(图...

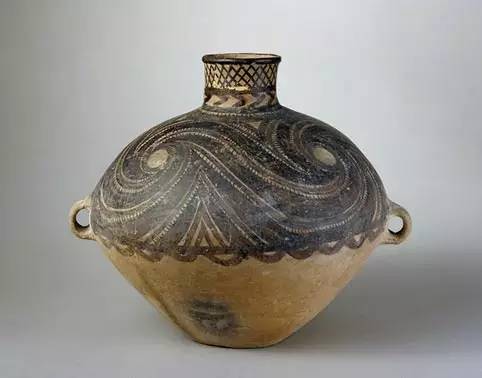

中国著名建筑一览(图... 北京故宫馆藏陶瓷器赏...

北京故宫馆藏陶瓷器赏... 中央音乐学院校外音乐...

中央音乐学院校外音乐...