各时期越剧剧团简介

陕西省

西安市越剧团 1956年元月以原上海新新越剧团为基础,又由上海越剧院、上海合作越剧团等16个文艺团体抽调了一批演职人员组建成立。团长高剑琳、副团长许瑞春。演职 人员100余人,行当齐全,阵容整齐。著名演员有高剑琳(小生)、许瑞春(老生)、姚月红(花旦)、曹玉珍(花旦)、胡少鹏(小生)、刘素素(花脸)、胡 佩娣(花旦)、胡申棉(花旦)、张明芬(小生)等。编剧、导演和各类艺术人才有韩义(编剧、导演)、江上青(编剧)、马田野、马赛(导演)、王珠娟(导 演)、刘厚德(舞美兼绘景师)、顾志刚(作曲)、罗昌荷(绘景)、俞四九(主胡)、任天喜(鼓板)等。

1956年该团以《梁山伯与祝英台》 一剧参加了陕西省第一届戏曲会演,获得演出一等奖、舞台美术一等奖、音乐一等奖。高剑琳(饰梁山伯)、曹玉珍(饰祝英台)、许瑞春(饰祝公远)分别获得演 员一等奖。1959年进京演出《红梅记》、《状元打更》等剧,刘少奇、周恩来、朱德、陈毅等党和国家领导人观看了演出,并亲切接见了剧团演员。1964 年,越剧《杨立贝》获得陕西省现代戏调演一等奖。

剧团扎根西安,除为华东各地支援西北地区建设的干部、职工演出外,曾先后到北京、山西、山 东、安徽、河南、四川、江苏、浙江、上海等地巡回演出。在上海、江浙一带颇有影响和雄厚的观众基础。20世纪60年代初曾荣获全国先进集体和全国“三八“ 红旗单位等光荣称号。“文革”中剧团被解体。党的十一届三中全会后恢复建制。

该团长期生活在北方地区,在表演艺术上受到北方戏曲艺术的影 响。越剧《红梅记》、《三滴血》、《双青天》、《红珠女》等剧目在演出上广泛吸收了秦腔、豫剧、京剧、川剧等剧种的优秀艺术技巧,丰富了越剧的表演艺术。30多年来,共演出各类剧目150多个。其中《梁山伯与祝英台》、《秦香莲》、《宝玉与黛玉》、《盘夫索夫》、《孔雀东南飞》、《西厢记》、《红梅记》、《状元打更》、《红珠女》、《情探》等,成为剧团的保留剧目,久演不衰。1979年,剧团为庆祝西安市与日本奈良结为友好城市,创作演出了《阿倍仲麻吕》 一剧,歌颂两国人民的友好交往,受到日本友人的赞赏。1980年由青年演员胡佩娣、张明芬主演的大型神话剧《红珠女》,受到上海文艺界的高度赞赏。1988年剧团撤销。

四川省

重庆市越剧团 1960年5月建立,前身为光明越剧团,系1952年上海沪光越剧团(即联谊越剧团)到重庆经民主改革后更名成立。建团之初,重庆市文化局任命筱秀灵为团 长,李秀媛、韩佩芳、姚宝红为副团长。1971年撤销建制,后于1972年底恢复建制,筱秀灵仍任团长,周宛琴于1979年调任副团长。

“文化 大革命”前,重庆市越剧团的主要业务人员有小生筱秀灵、王水花、徐春芳、周宛琴、冯义德、周光瑞、胡心德,花旦杨艳红、吴玉霞、屠文娟、戴明敏、田慧珍、冯媛光,老生钱秀灵、周仁芳、王华娟,小丑姚宝红、马笑笑等。编导人员有竺鋆、裘月莲、曹克冰、张修文,作曲王义昌,鼓师冒炎饮、倪慈茂,剧务胡光荣。剧 团曾先后五次招生,培训学员近90人。1972年后还招过一批男演员。至1982年他们除部分集体转业外,留在剧团工作的有50多人,如田慧珍、刘志贵、周光瑞、徐霞、李秀红等。该团积累剧目近300个,其中新编历史剧15个、现代戏30个。依靠老艺人和新文艺工作者的合作,挖掘整理了《秦香莲》、《劈山 救母》、《狸猫换太子》、《孟丽君》等传统剧目。出现了《三看御妹》、《北地王》、《碧玉簪》、《宦娘曲》、《江姐》等一批代表性剧目。其中《江姐》在重 庆市郊连续上演135场,观众达13万多人次,创重庆市一个剧目连续上演场次的新纪录。恢复建制以后,积极进行了男女同台演出的试验。剧目有《半篮花 生》、《比翼朝阳》等。粉碎“四人帮”后上演了《祥林嫂》、《不准出生的人》、《李双双》等。在1979年、1980年历届重庆市专业艺术表演团体青少年 会演和重庆市庆祝建国30周年文艺创作调演中,演出《宦娘曲》(虞叔文编剧)获创作奖;《祥林嫂》、《打金枝》、《盘夫》、《约会》、《九斤姑娘》、《四 姑娘的心》等剧获3个集体奖、25个各类个人奖。

除在成、渝两地演出外,还到内江、自贡、宜宾、泸州、崇庆、遂宁、涪陵等地、市巡回演出。

贵州省

贵阳市越剧团 成立于1956年4月,前身为1950年11月建立的民间职业剧团黔华越剧团。抗日战争中,一批浙籍越剧艺人边演出边逃难流向大西南。男班老生演员沈君 芳、女班花旦演员沈桂芳等15人辗转云南昆明,1946年秋到达贵阳。在浙籍工人陈文泉、蒋元清帮助下,新组浙江越声剧团,演出于贵阳省府路一茶社内,并 演出于重庆等地。招收有邵文艳、董文丽等学徒。1950年在贵阳市人民政府关怀下成立“黔华越剧社”,首演《梁祝》爆满两个月。1956年正式命名。1962年与遵义市越剧团合并,全团118人。以女子越剧为主,也实验男女合演。后终止实验,部分男演员调入浙越二团。90年代后期撤销。曾参加全国多项 越剧大奖赛并获奖。主要保留剧目有:《红楼梦》、《梁山伯与祝英台》、《碧玉簪》、《沉香扇》、《西厢记》、《孔雀东南飞》、《祥林嫂》、《何文秀》、《三看御妹》、《情探》、《血手印》、《白罗衫》、《珍珠塔》等。

河南省

开封市越剧团 原系江苏省南京市民营红光越剧团,1954年归属山东省单县,1955年2月在开封演出时经开封市与单县协商并经有关部门批准,归属开封市文化局领导,定 名为开封市越剧团。主要演员有获河南省首届戏曲观摩演出大会演员一等奖的王惠芳(小生)、二等奖的谈玉琴(花旦),以及周君芳(老生)、孙敬芳(丑)、陆 惠英(小生)、陈月花(花旦)等。主要演出剧目有获河南省首届戏曲观摩演出大会演出二等奖的《庵堂认母》及其他传统剧目《柳毅传书》、《红楼梦》、《梁山 伯与祝英台》等。60年代演出了一批现代戏,如《柯山红日》、《江姐》、《祝福》、《朝阳沟》等。《南海长城》一剧在上海演出时仅在东山剧场一地就连演两 个月,有时还要日演双场。但因语言与河南观众有隔阂,加之河南地方戏的迅速发展,使剧团在河南演出日益困难,因而长年奔波于南方各省。为此开封市曾派人赴 天津学习北方越剧的经验,但未能成功。又拟在浙江招生或将剧团送回南方,均未实现。终于1964年3月在开封解体,演职员得到了妥善安置。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 上一篇:没有了

- 下一篇:越剧发展历史

中央音乐学院校外音乐水平...

中央音乐学院校外音乐水平... 北京新艺考首考图文实录

北京新艺考首考图文实录 北京2024年高招艺术类...

北京2024年高招艺术类... 7部影片春节档上映,预计...

7部影片春节档上映,预计... 解密照明设计与人体艺...

解密照明设计与人体艺... 中国著名建筑一览(图...

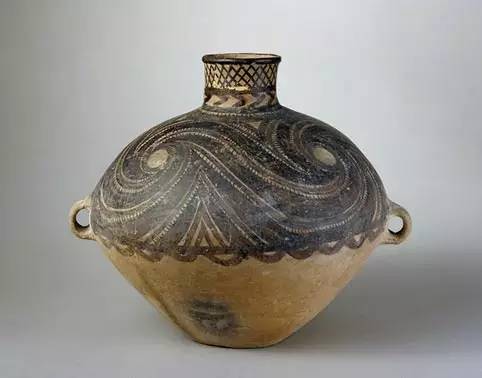

中国著名建筑一览(图... 北京故宫馆藏陶瓷器赏...

北京故宫馆藏陶瓷器赏... 中央音乐学院校外音乐...

中央音乐学院校外音乐...