各时期越剧剧团简介

宁夏回族自治区

宁夏越剧团 1958年9月于银川成立。由上海华艺越剧团为基础,补充光艺越剧团、红花越剧团部分演职员组建而成。剧团编在宁夏京剧院属下,称为“宁夏京剧院三团”。团长王素琴、副团长陈月芳。从1958年到1960年,剧团先后到包头市、呼和浩特市和宁夏南部山区为工人、农民进行演出。演出的剧目有《刘海戏金蟾》、《裴航遇仙记》、《水仙宫》、《武大郎之死》、《吕布与貂蝉》、《三不愿意》、《探阴山》、《御河桥》、《红色风暴》、《五姑娘》、《刘三姐》、《苦菜 花》、《琼花》、《李双双》、《红珊瑚》、《珍珠塔》、《三女抢板》、《周仁献嫂》、《春草闯堂》、《恩仇记》、《孟丽君》等,此外还排练演出了《陈琳与 寇珠》、《情探》、《桃花扇》、《梁山伯与祝英台》、《穆桂英挂帅》、《徐秋影案件》、《山村姊妹》、《姆妈》等。

1960年下半年该团建 立了党小组,沈慧生是该团的第一名党员。1961年,上级委派李永华任剧团党支部书记兼编导,此时剧团从宁夏京剧院分出,正式命名为“宁夏越剧团”。该团 下设艺术委员会,沈慧生为主任。为了送戏下乡下厂,全团60余人分为两个演出队,由方嘉伟、王玉萍、徐振宁、钱鹤峰任演员队长。舞台美术队由陈明春、梁谊 仁负责,乐队由胡志强、梁阿海负责,总务由邵鑫元负责,剧务由南微、汪引负责。1962年,该团由团长王素琴、副团长陈月芳、支部书记李永华带队,从银川 出发,沿途在兰州、西安、宝鸡、开封、洛阳、苏州、镇江、无锡、南京、上海等地巡回演出。他们所带的《玉凤簪》、《武大郎之死》和《桃花扇》三个剧目,受 到了沿途各省市观众的热烈欢迎。到达上海后,袁雪芬亲临剧团驻地和剧场给演员们进行辅导。上海市文化局、文联还组织了多次座谈会,会上《玉凤簪》的创作和 演出受到一致赞扬。1963年剧团又一次到江南巡回演出,他们带了《三关排宴》和现代戏《向阳商店》等剧目。在杭州演出期间,“江南活武松”盖叫天观看了 该团演出的《武大郎之死》,对演出给予了有益的指教。

该团在宁夏演出期间,为了解决宁夏本地群众听不懂浙江话的困难,因而念白尽可能使用普 通话,取得了很好的演出效果。他们还采用宁夏道情、宁夏数花的演唱形式为农民演出。这个时期剧团在区内外经常上演的剧目有《穆桂英挂帅》、《武大郎之 死》、《吕布与貂蝉》、《三不愿意》、《三关排宴》、《御河桥》、《恩仇记》、《十八相送》、《呆大照镜》、《三月三》、《九营泉》、《风雪摆渡》、《军 民鱼水情》、《十年树木》、《山花烂漫》、《琼花》、《苦菜花》、《李双双》、《红珊瑚》、《争儿记》等。1969年,剧团被撤销,演职员分配到其他行 业,王素琴、陈月芳赴“五七”干校劳动,戏箱、道具分归宁夏京剧团和秦腔剧团所有。

1978年9月上级决定恢复宁夏越剧团。恢复后的临时领 导小组由沈慧生、邵鑫元、张桂春、李至刚、陈明春五人组成。1979年11月组成了以张桂春为书记,王素琴为团长,陈月芳、沈慧生为副团长的临时领导班 子。1980年上级正式任命王素琴为团长,陈月芳为副书记兼副团长,冯鹏飞为副团长。1982年任命张桂春为书记。该团恢复后,宁夏京剧团和秦腔剧团将戏 箱、道具等原物奉还,保证了该团恢复后的正常演出。原该团的演员也都从各行各业返回越剧团,恢复了原有的阵容。主要演员有王素琴(花旦,9岁学戏,先后在 上海少壮越剧团、华艺越剧团搭班演出,塑造过多种性格的妇女形象,博得观众喜爱)、陈月芳(小生)、沈慧生(小生,先后在上海素琴越剧团、月升越剧团、友 谊越剧团等搭班演出,戏路宽,正反面人物都能扮演)、王玉萍(小生,受过尹桂芳亲传,唱念做都有尹派风范)、夏玉琨(小生,1946年在上海裘凤仙班学 艺,擅长扇子功)。此外还有许黎瑞(老生)、方嘉伟(老生)、郑孝娥(青衣)等。

1980年4月,剧团进行了恢复后的第一次巡回演出,带着 《钗头凤》、《叶香盗印》、《恩仇记》等剧目,赴天津、泰安、徐州、南京、上海、苏州、杭州、温州等地。为此,杭州电视台播放了题为《塞上江南一朵花》的 电视报道,反映了宁夏越剧团巡回演出深受观众欢迎的概况。浙江电视台为《钗头凤》全剧进行了实况录像。上海电视台转播了《钗头凤》的演出实况。1981年 下半年,该团带着《文武香球》、《霓裳恨歌》和新编历史剧《康熙访宁夏》等剧目第二次赴江南巡回演出。在上海,尹桂芳亲自担任了《文武香球》的艺术顾问。

恢复建制后的宁夏越剧团,为了改变青黄不接的状况,1979年冬从浙江嵊县招收了17名男女学员,其中包括舞台美术、演奏员各二人。这些学员大 多具有高中文化程度,他们经“越剧之家”代培一年多,于1981年春节前回到宁夏。这批学员中的李斐娟、石亚军、袁晓平、魏鑫、袁新华、俞惠民、钱峰等均 已独当一面。宁夏越剧团编导有刘南微、汪引、陶熊、徐文辉、李永华、牛复奎等。先后担任团领导的有王素琴、陈月芳、李永华、张桂香、冯鹏飞、沈慧生。

青海省

青海省越剧团(西宁市越剧团) 1958年10月,由上海“红星”、“群力”、“新艺”三个越剧团合并而成为黄浦区红旗越剧团,合并后于11月支援青海建设到西宁,更名为青海省越剧团。1961年4月移交西宁市文化局,定名为“西宁市越剧团”。10月,该团内调江苏镇江为镇江市越剧一团。经常演出的剧目,除自编、改编和移植的以外,尚有《梁山伯与祝英台》、《柳毅传书》等24出。创作剧目有大型越剧现代戏《英雄桥》,竺琦编剧,剧本发表在 1959年《青海湖》第十一、十二期上,曾获青海省剧本创作奖;藏族故事剧《诺桑王子》;现代戏《颗颗红心向青海》,是一出描写西宁康尔素奶粉厂攻克技术 难关生产出康尔素牌奶粉的故事。

团长陈玉麟,副团长施玉珍、邬红卿,编导作曲人员有竺琦、蒋凤鸣、云少鹏、汪景龙。团长陈玉麟也是主要演员之一,系小生行当,此外还有小旦演员施玉珍、袁小芬、孔青华等,花脸邬红卿,文武小旦鲁萍,全团演职人员40多人。

该团在青海活动了三个年头,除在西宁市各剧场演出以外,还多次到驻军、铁路、牧区、农村送戏给工农兵群众。演职员工大多数是女演员,都能吃苦耐劳,如开荒种地、在渔场加工晾晒鱼干等,得到上级部门的表扬。

新疆维吾尔自治区

兵团越剧团 前身是浙江省宁波市越剧二团(1957年由民间职业剧团“五一”剧团改制易名)。1959年9月,新疆军区生产建设兵团为了活跃军垦职工的文娱生活,经与 浙江省文化局协商将该团调到新疆,成立中国人民解放军新疆军区生产建设兵团越剧团。团长筱云飞(小生),指导员陈步一,副团长筱佩卿(小生)、汪笑天 (丑)。全团演职员共计85名。由上海坐火车到达新疆尾亚车站后改乘汽车。在等待转车期间,他们在尾亚演出五场。演出剧目是出发前赶排的《梁山伯与祝英 台》、《碧玉簪》、《西厢记》和《红楼梦》。由于服饰和布景五彩缤纷,演员又演得逼真,唱得委婉,受到尾亚滞留旅客和当地各族群众热烈欢迎。这次演出是这 座荒漠小镇上的第一次大型戏剧演出。该团到新疆后,不畏酷暑严寒,走遍天山南北,为生产建设兵团各农牧场进行慰问演出,此外还在乌鲁木齐、伊犁、克拉玛 依、喀什等地为各族观众演出。该团行当齐全,主要演员有:潘瑞莲(花旦)、潘月楼(旦)、梁天红(旦)、陈菊青(旦)、王世蓉(旦)、陈兰芳(旦)、徐惠 芬(旦)。还有俞生凤(生)、潘少楼(生)、魏月萍(小生)、董招弟(净)、裘荷娟(净)、郑林娟(丑)、小小红(旦)、王灿凤(丑)、张笑笑(丑)、裘 春芳(生)等。该团编剧樊篱,导演范志祥,舞美设计邬长贵。经常公演的剧目有《红楼梦》、《杨立贝》、《云中落绣鞋》、《阮八姐》、《碧玉簪》、《半把剪 刀》、《盘夫索夫》、《团圆之后》等。1962年10月,剧团回宁波市汇报演出,排演了高立清根据维吾尔族民间故事编剧的《王子与公主》。此剧在上海、杭 州、宁波等地演出多场。《新民晚报》、《杭州日报》、《宁波日报》均发表了评介文章,认为用越剧形式反映少数民族题材达到如此和谐统一,开拓了越剧艺术的 表演领域。为了培养青年演员,该团用团带学员的办法先后接收三批学员:第一班“艳”字辈,第二班“鸣”字辈,第三班未及排字便于1965年7月下放到新疆 军区生产建设兵团农业第一师(驻地阿克苏),改名为农一师越剧团。1969年3月15日农一师越剧团解散。部分演职员就地安置,大部分演员返回江浙等地。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 上一篇:没有了

- 下一篇:越剧发展历史

中央音乐学院校外音乐水平...

中央音乐学院校外音乐水平... 北京新艺考首考图文实录

北京新艺考首考图文实录 北京2024年高招艺术类...

北京2024年高招艺术类... 7部影片春节档上映,预计...

7部影片春节档上映,预计... 解密照明设计与人体艺...

解密照明设计与人体艺... 中国著名建筑一览(图...

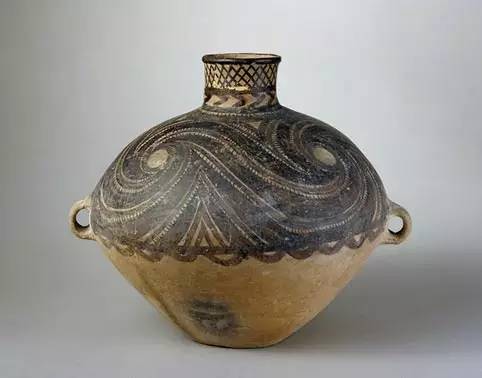

中国著名建筑一览(图... 北京故宫馆藏陶瓷器赏...

北京故宫馆藏陶瓷器赏... 中央音乐学院校外音乐...

中央音乐学院校外音乐...