各时期越剧剧团简介

开化越剧团 1950年8月,浦江县的胜利舞台到开化华埠演出。同年10月改名开化胜利剧团。1951年吸收鹤凤、彩凤、民主、同春等4个舞台部分人员。1955年3 月登记正式命名开化县越剧团。1967年初改称毛泽东思想文艺宣传队。1969年7月恢复开化越剧团名称。1988年撤销。

演出剧目有《秦 香莲》、《苏小妹》、《失钗相思》、《画皮》、《春草闯堂》、《追鱼》、《宝莲灯》等40多本大型古装剧和《江姐》、《夺印》、《朝阳沟》、《党的女 儿》、《红色种子》、《凉亭会》等几十本大、小型现代剧,其中创作的大型现代剧《高韩村》获1959年金华地区戏曲会演剧本奖和演出奖;《刘海砍樵》、《君子亭》分别拍摄成电视和出版年画、连环画;《君子亭》获省首届戏剧节导演、演出、幻灯、字幕奖。在浙江省第二届戏剧节,该团创作的大型现代剧《春秋 情》获剧本、导演、作曲、舞美4个三等奖。古装剧《薄命佳人》在衢州市第二届戏剧节中获优秀创作奖。

曾任团长有金华均等。主要艺术人员有:编剧刘高汉,导演钱雅玲、余桂芳,作曲江炳耀,舞美设计余鼎新。主要老艺人和主要中青年演员有:黄珠芳、筱莲芳、何菊英、钱琴舫、钱笑笑、傅筱罗、郦雪峰、俞珍珠、陈少春、陈伟苏、徐青、陈晓明、汪仙珍等。

常山县越剧团 前身系嵊县长乐人梁荣老在绍兴于1935年创建的越民舞台。1945年春改名“七七”剧团,长期演出于浙闽两省的一些乡村城镇中,原是较有影响的民间职业 剧团。1951年春定居龙游县,废除老板制,易名“五爱”剧团。是年7月,转为龙游实验越剧团,梁燕燕为团长。1955年5月登记,命名龙游县越剧团,次 年实行固定工资制。1959年冬由于龙游县并入衢县而更名为衢县越剧一团。1961年冬又因常山县恢复建制而调入常山,更名为常山县越剧团。1967年8 月剧团解散。1969年6月成立文宣队。1970年12月省革委会政工组行文改为全民体制。1973年恢复团名称。该团有一支业务能力较强的艺术创作集 体,尤以花旦力量雄厚而著称。花旦梁燕燕、赵碧云、吕金枝为浙江越剧界一代名伶;裘素芳、黄鹤皋、沈香娟等都享有盛名。此外,如孟少华、王湘纯、梁乐音、刘水乡、蒋建中、李樟发、叶娅、章燕萍、毛金英、姜新花等都是该团历代主要演员。艺术骨干有导演黄启文、金锁媛,编剧梁中秋、叶文华、盛华光,作曲金钦 夫,舞美杨富才、傅永达等。

该团演古装剧或现代剧都有较高的艺术质量,尤以女子越剧演现代剧而驰名省内。1966年前剧团共演大、中型剧目 近百个,小戏60多个,现代戏占1/3以上。从1951年开始,该团就演出《刘胡兰》、《小二黑结婚》等剧受到好评,后又演出《两兄弟》、《李双双》、《雷锋》等均引起强烈反响。1957年浙江省第二届戏曲观摩演出中该团演出《五十块钱》,演员赵碧云获二等奖。1958年该团编演的《方文新》获优秀剧目 奖、优秀演出奖。1964年创作的《双莲记》在省现代戏观摩演出中获较高评价。由梁燕燕主演的《东凤解冻》、由裘素芳等主演的《社长的女儿》在杭州演出 时,分别受到省委副书记林乎加、副省长冯白驹等领导人的赞扬和接见合影留念。

该团改编、整理和创作的有古装大戏10个、小戏2个;大、中型 现代戏11个、小戏20个。古装戏较有名的有《李亚仙传》、《王老虎抢亲》、《三看御妹》等。《李亚仙传》在1957年金华专区戏曲会演中获剧本一等奖、优秀演出奖。常演剧目还有《三请梨花》、《西厢记》、《泪洒相思地》、《钗头凤》、《碧玉簪》、《孟丽君》、《则天皇帝》、《芙蓉仙子》等。

剧团先后招收了9批学员达百余人,办过6期艺训班,不断给该团输送新的艺术血液。1985年9月第9批学员艺训班在杭演出《吃醋封相》7场,省内各报相 继发表评论、图片介绍,誉之为“浙西越剧小百花”。浙江省人民广播电台、电视台为之录音、录像并在全省播出。1987年撤销建制。

在金华地区尚曾有浦江、义乌、磐安、东阳等县越剧团。

丽水市越剧团 前身是1945年组建的老板制宣平菲菲剧团,当时称“宣平班”。1955年经民间职业剧团登记正名为丽水县越剧团,为集体所有制职业剧团。“文化大革命”期间转为全民所有制,后丽水改市,称丽水市越剧团。

随着文化事业的发展,剧团建立了党支部,成立了团委、艺委会,培养了一批骨干力量,他们有:邢素霞、胡秋香、叶凤雅、吴研倩、翁萍萍、巴明花等。演出了《文成公主》、《天山雪莲》、《三滴血》、《南海长城》、《霓虹灯下哨兵》等剧目。20世纪60年代曾享誉浙南大地。

“文化大革命”期间剧团成了毛泽东思想文艺宣传队,从知识青年中吸收了一批艺术骨干。除偶尔演些小型节目外,上演的是八个京剧“样板戏”。主要演员有:耿如皓、许春生、梁红、李晓丽、吴嫦华等。

80年代是剧团历史上的鼎盛时期。在“出人出戏”的建团原则下,从编、导、演、音、美全面地造就了一批艺术人才,他们有:耿如盈、宋知非、耿如皓、陈小 民、叶金兰、温从美、叶建平等,阵容颇为整齐,舞台综合艺术日趋成熟。在剧目创作和选择上演剧目上逐渐形成自己的风格。该团创作的《范进中举》、《黄花 案》参加浙江省第二、第四两届戏剧节均取得优异成绩,令行家刮目相看。在全省专业剧团考评定级中均被评为二等甲级剧团。

1993年7月由丽水市委宣传部决定将该团并入丽水市文化馆。

丽水地区越剧团 前身是1970年建立的丽水地区文工团。曾演过歌舞、话剧、京剧、歌剧等,也演过越剧。由于群众喜爱越剧,至1979年地区文化局决定该团专演越剧。当年 秋季,浙江省文化局将省艺术学校越剧班一部分男女毕业生分配给该地区。地区文化局又从丽水等县抽调了部分越剧艺术骨干进团,从此定名为丽水地区越剧团。曾 先后排演《谢瑶环》、《西厢记》、《蝴蝶杯》、《情探》、《双凤冤》、《狸猫换太子》、《血溅玄武门》、《巾帼奇男》、《冒尖户的故事》等。有男女合演,也有女子越剧。1980年浙江省青年演员会演中,徐水银、颜丽华分别获得二等奖。1982年浙江省首届戏曲“小百花”会演中,吕碧云、徐聪娟分获小百花 奖。导演有马新川等。何应鹏、叶均祥、徐水银先后任主要领导。不久剧团撤销。

龙泉县越剧团 原为在福建省政和县组成的劳动越剧团,1952年去龙泉落户。主要领导有陈尧贵、龙樟花、项献平。主要艺术人员有邓笑天、王菊花、陈尧贵、徐梅芬、胡炳康、卓云飞等。已撤销。

遂昌县越剧团 组建于1952年。原为活动在福建政和等地的班主制中华舞台。曾称文艺工人越剧团。先后主要领导周月卿、阙守满、单松林、黄彩琴等。历年主要艺术人员鲁素琴、史筱梅、张桂春、黄彩琴、陈祖英、闻人焕明、叶彩英、单爱华等。已撤消。

青田县越剧团 组建于1955年。是由解放初期一批业余戏曲活动骨干组成。主要领导有刘礼松、张宗印、徐培茗等。主要艺术人员有张秀珠、姜美丽、刘化催、王玲珠、赖玉萃、陈静秋、杨彩萍、叶剑虹、张宗印等。80年代充实一批青年演员,演出曾获广泛赞誉。

云和县越剧团 组建于1957年。原称杭州工农越剧团,去景宁县落户后为景宁县越剧团。后又改为丽水县越剧二团。1962年归云和县领导而定名。先后主要领导有尹思忠、陈碎兰、许佩玉、孙亮等。主要艺术人员有张艳芳、李文英、金雅红、许佩玉、王彩苗、金妙花、林桂、钱丽文等。1983年演出《慈母泪》在省戏剧节获剧本 奖。1987年演出《水月庵韵事》在省戏剧节获剧本二等奖。已撤销。

庆元县越剧团 1978年,浙江省庆元县革委会决定将原县文宣队改为县越剧团,派员专程到缙云县,聘请了部分老艺人及青年演员支援充实,以老带新,同台演出《秦香莲》,获得领导和群众的好评,继于1979年1月正式建团。建团以来依靠上级领导的大力支持和全团演职员的共同努力,一直坚持上山下乡,以丰富边远山区广大人民 群众的文化生活。历年创作编排的剧目有50多本,其中有13个剧目在省、地获奖,其中现代戏《白玉兰》获省戏剧节优秀演出奖、舞美设计奖、服装设计奖、导 演奖、演员二等奖二个、三等奖四个、领舞奖一个。主要代表作另有现代戏《无花果》、《两姐妹》、《退亲记》;古装戏《玉尺楼》、《三祭洞房》、《玉郎 误》、《判丑记》、《合凤裙》等。主要演员先后有曹素英、喻亚飞、谢丽斐、杨晓红、程林华、龚亚尼、黄美琴、王美英、吴慧珍、吴丽芳、毛海秀、叶晓玲、泮 岳钗、杨春霞、王娟秀、张念青、叶松芬、吴月美等。主要领导先后有喻铁奎、宋知非、梁平、王晓青等。1995年至今,王美英一直任团长。该团连续5年获 地、县“先进单位”荣誉称号。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 上一篇:没有了

- 下一篇:越剧发展历史

中央音乐学院校外音乐水平...

中央音乐学院校外音乐水平... 北京新艺考首考图文实录

北京新艺考首考图文实录 北京2024年高招艺术类...

北京2024年高招艺术类... 7部影片春节档上映,预计...

7部影片春节档上映,预计... 解密照明设计与人体艺...

解密照明设计与人体艺... 中国著名建筑一览(图...

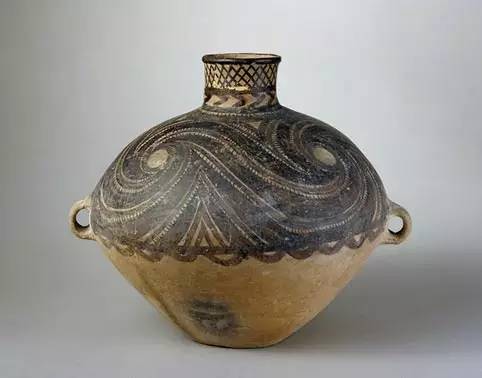

中国著名建筑一览(图... 北京故宫馆藏陶瓷器赏...

北京故宫馆藏陶瓷器赏... 中央音乐学院校外音乐...

中央音乐学院校外音乐...