各时期越剧剧团简介

嵊县越剧团 前身为当地的新新越剧团。1953年改称嵊县人民越剧团。赵俊芳、杜玉琴为正、副团长。越剧创始人之一马潮水、男班名伶张荣标为导演。主要演员有胡婷婷、王玉英、周少楼等。1955年始,县府先后调派干部、教师十多人,任党支部书记、团长、编剧(袁六樵)、导演(丁一)、作曲(余乐)、设计(张武翰),对 剧团加强领导和充实艺术力量。1959年新昌县并入嵊县,成立嵊县人民艺术院,人民越剧团为院属的越剧二团。1961年两县分开,改称嵊县越剧团。1982年曾一度改名为绍兴地区越剧团。1997年嵊县改为嵊州市,又改名为嵊州市越剧团。先后整理了传统剧目《卖夏布》、《懒惰嫂》、《养媳妇归娘 家》、《卖婆记》、《王小二过年》、《杜十娘》、《正德与倩倩》、《女状元斩夫》等。新编古装戏有《清风娘娘》、《雍姬怨》、《汉文皇后》、《大义夫 人》、《魂断汉宫》、《芳草魂》、《貂蝉与吕布》等。改编的现代戏有《货郎哥》、《夜闯完达山》、《八一风暴》、《三世仇》、《柯山红日》、《红霞》、《龙江颂》、《审椅子》、《杜鹃山》、《盘石湾》、《四姑娘》等。自编的有《借甏记》、《两面红旗》、《董大妈》、《新花》、《抲猪记》、《领路》、《骂 嫂嫂》、《波光粼粼》、《攀娘舅》等。其中参加省戏剧节、戏曲会演获奖及省级刊物发表的有20多个。特别是《貂蝉与吕布》1997年10月参加浙江省第七 届戏剧节,获优秀新剧目奖、优秀剧作奖、优秀导演奖、优秀音乐创作奖、优秀舞美设计奖、灯光设计奖、音乐伴奏奖。貂蝉扮演者黄美菊、吕布扮演者裘巧芳均获 青年演员优秀表演奖、金艺奖。1997年11月在上海演出,1998年1月初赴香港演出,均受到专家、观众的一致好评。1998年1月中旬晋京演出,中央 政治局常委、中纪委书记尉健行观看了该剧,并亲切接见演员,合影留念。还上演了《春香传》、《梁祝》、《万花楼》、《追鱼》、《胭脂》、《春草》、《碧玉 簪》、《孟丽君》、《盘夫》和《金沙江畔》、《江姐》、《红云岗》、《海岛女民兵》等古今优秀剧目。曾较长时期实行男女合演。著名女演员钱爱玉、何英于 80年代调往省属越剧团。饰《大义夫人》中柴夫人的陈岚,是浙江省第一位获上海白玉兰奖的青年优秀演员。曾有优秀男演员裘伟刚、裘成勇、丁仲秋等。90年 代新秀黄美菊,在越剧电视剧《严兰贞》中主演严兰贞。后获第二十一届中国戏剧“梅花奖”。另有新秀王桂萍、裘巧芳等。

作为越剧故乡的剧团,分别于1956、1964、1971年举办了三期随团训练班,连同剧团带徒共培育了100多名男女青年演员、演奏员,支援省内外越剧团。曾三次评为全省先进集体,并评为省内一级剧团。

相继任主要领导的有杜玉琴、陈文娟、张发源、徐宝兴、相樟宝、钱永林、陈国良、滕庆标、陶宝传等。

上虞市小百花越剧团 原称上虞市越剧团,成立于1955年。80年代编演现代戏《十字路口》等,在省戏剧节获奖,有较大影响。1997年始,充实年轻演员,对外演出称上虞市小 百花越剧团。现有演职员60余名,设备齐全,阵容较强,演员流派纷呈,平均年龄23岁,呈现出一派勃勃生机。

近几年来,剧团坚持改革创新,先后创作演出了一大批较有影响的剧目。新编古装剧《金殿赐鸩》在参加浙江省第六届戏剧节中一举夺得优秀演出奖、优秀剧目奖等13项大奖;荣获浙江省精神文 明建设“五个一工程”奖;被国家文化部列入向全国推荐的100个优秀剧目之一。新改编的越剧《梁山伯与祝英台》参加’96浙江越剧小百花优秀剧目展演、’97浙江越剧小百花全国万里行巡演,赴广东、江西、福建等11个省市演出。

1996年11月,剧团应国家文化部艺术局邀请,携《金殿赐 鸩》与新《梁山伯与祝英台》晋京向首都人民汇报演出,受到中央领导亲切接见,并得到同行及专家好评。1997年10月,作为唯一的县市级越剧团,携两剧赴 成都参加第五届中国艺术节,两台大戏均获荣誉证书。1998年5月,受国家文化部委派携《梁祝》与折子戏走出国门,赴芬兰参加第二届赫尔辛基亚洲艺术节,芬兰总统夫人观看演出并登台接见演员。此次出访演出,进一步加深和发展了中芬两国之间的友谊,为祖国争了光,极大地提高了浙江省、上虞市在北欧的知名度。

1999年,剧团又创作编排了《孝女曹娥》,参加浙江省第八届戏剧节演出获得多项奖,深受广大观众的赞扬。

温州市越剧团 1952年,由王湘芝越剧班及红星、信陵、和平、新协等八个越剧班社合并组成温州市越剧工作团,黄湘娟任团长。1956年秋,改为温州市越剧团,属地方国 营。演员阵容较强,有小生王湘芝、陈雪渊,花旦黄湘娟、邢爱芳、沈根宝,花脸周鹏奎,老生李香琴、费月楼,小花脸黄苗娟、史玉奎。并有王凤鸣、戴巧云、汤 丽芳、贾小萍、夏丽芬、应镇香、何菲等一批优秀青年演员。导演张明熟谙京、昆表演艺术,能融于越剧表演之中。20世纪50年代,《秦香莲》久演不衰。“闯 宫”一折由黄湘娟与宁波的毛佩卿合作,1954年参加华东戏曲会演作展览演出。吴桐导演的《灰阑记》,1957年参加浙江省二届戏曲会演获多项奖。60年 代上演的《啼笑因缘》在上海等地演出深受欢迎,达200余场。并擅长演出功架戏、包公戏。60年代招收一批新的男女青年演员,分队试行男女合演,曾随浙江 越剧二团学习演出《金沙江畔》、《春到草原》等现代戏。1959年,因洞头县归属温州市,原洞头县少少越剧团(1956年从上海支援浙江)改为温州市越剧 二团,小生演员张雪君任团长,原团为一团。二团以唱功见长,张雪君工尹派,行腔优美,深沉婉转,与李珍珍、汤丽芳、张亚蓉、吴海丽合作的《珍珠塔》、《是 我错》、《雪里小梅香》、《拜月记》等剧,在浙南、杭州、上海等地演出皆受欢迎。1967年一团与二团合并,分队演出,并继续试行男女合演。80年代合并 称温州市越剧团,取消男女合演。男演员翁焕新一度转为导演,后任温州市文化局副局长。小生王凤鸣、汤丽芳,花旦贾小萍、李珍珍,彩旦、小丑张亚蓉等后起之 秀挑起大梁。导演有王灵南、黄妙娟,作曲有吴尚义,舞美设计有朱吉庆等。温州的编剧张思聪、黄世钰等为剧团写戏,形成较强的艺术力量,评为浙江省一级剧 团,现任团长陈后良。

40多年来,创作、改编、整理、移植了《蛟龙扇》、《赵氏孤儿》、《将相和》、《祥林嫂》、《珍珠塔》、《孟丽君》、《是我错》、《浮生恨》、《闯关》、《寒江雪》、《丽人劫》、《斩经堂》、《河间吏》、《拜月记》及其他越剧保留剧目200余个。在全国、华东、省、市各 类会演(戏剧节)中获得100余项奖励,其中《荆钗记》获第六届中国戏剧节曹禺戏剧奖优秀剧目奖(集体),编剧、导演、作曲、舞美、灯光设计、表演、领唱 皆获优秀奖。1995年出访西班牙、比利时、荷兰等国。2000年在温州召开的南戏研讨会上展演《白兔记》,青年演员郑曼莉饰刘知远获第十八届中国戏剧“ 梅花奖”。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 上一篇:没有了

- 下一篇:越剧发展历史

中央音乐学院校外音乐水平...

中央音乐学院校外音乐水平... 北京新艺考首考图文实录

北京新艺考首考图文实录 北京2024年高招艺术类...

北京2024年高招艺术类... 7部影片春节档上映,预计...

7部影片春节档上映,预计... 解密照明设计与人体艺...

解密照明设计与人体艺... 中国著名建筑一览(图...

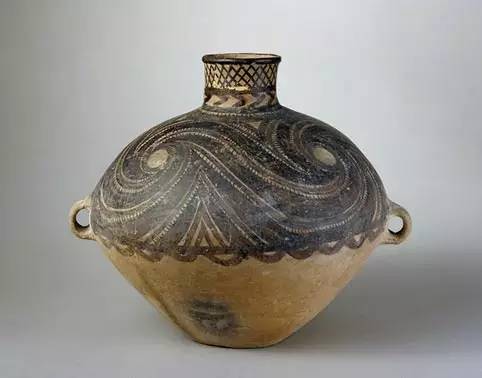

中国著名建筑一览(图... 北京故宫馆藏陶瓷器赏...

北京故宫馆藏陶瓷器赏... 中央音乐学院校外音乐...

中央音乐学院校外音乐...