各时期越剧剧团简介

解放后——全国各省、市、地县

江苏省

南京市越剧团 前身是由越剧“十姐妹”之一、著名越剧表演艺术家竺水招与越剧老生泰斗商芳臣及旦角后起之秀筱水招于1951年共同合作组建的上海云华越剧团。1954 年,竺水招带领云华越剧团落户南京,称为南京市实验越剧团。1956年2月经南京市文化局批准正式成立南京市越剧团,竺水招任团长。1968年,江苏省青 年越剧团并入南京市越剧团,更增添了剧团的艺术实力,成为艺术力量雄厚的越剧艺术表演团体之一。

建团40年来,剧团创作、改编、演出了一大 批优秀剧目,其中有脍炙人口的精品剧目如:《柳毅传书》、《南冠草》、《碧玉簪》、《孙安动本》、《莫愁女》、《双玉蝉》、《汉宫怨》、《秦淮梦》、《秀 才遇仙记》、《侯门之女》、《梨园天子》等。同时一代又一代的优秀演员在不断的艺术磨炼中脱颖而出,拥现了一大批老中青著名演员(老一辈的有:竺水招、商 芳臣、筱水招、蒋鸿鳌、筱丹凤、张玉琴、郑加琴、曹玉珍、夏文君、何秋萍;中青年演员有竺小招、袁小云、赵时莺、水小燕、韩林根、陶琪、陈菊芳、樊建萍、魏小梅、李萍、华洁、朱蔺、杨凤英等)。目前剧团有正式演职人员78名。一级演职员6名,享受有突出贡献的中青年专家政府津贴待遇2名;二级演员以及编、导、音乐、舞美等方面的艺术专家19名,具有雄厚的艺术实力。先后在全国以及省市各项会演、竞赛等活动中获得优异成绩。

《柳毅传书》、《南冠 草》是剧团老一辈艺术家们创作演出的在广大越剧观众心目中有重要影响的优秀代表剧目。1956年,剧团首次赴北京演出,受到了周恩来总理、郭沫若、邓颖超 等国家领导人的亲切接见与关怀。《柳毅传书》在1962年由长春电影制片厂拍摄成戏曲片,享誉国内外。竺派传人、竺水招之女、一级演员竺小招继承母志,她 主演了《柳毅传书·湖边惜别》一折多次亮相舞台与荧屏,深受观众好评,她被评为越剧青年演员电视大赛十佳演员之一。《南冠草》是根据郭沫若原作改编的,著 名越剧表演艺术家竺水招扮演的明代爱国诗人夏完淳的舞台形象,在越剧界堪称绝响,原作者郭沫若对她的表演评价极高。1992年,在纪念郭沫若诞辰100周 年之际,剧团将《南冠草》拍成越剧电视剧,由竺派传人竺小招主演,再现了竺派艺术的风采。根据南京民间传说创作的《莫愁女》是剧团的又一优秀保留剧目,先 后有三代演员主演过这个剧目。1982年由南京电影制片厂拍成戏曲片(由竺小招主演)。1977年剧团创作男女合演剧目《报童之歌》(由优秀演员陈志伟、一级演员袁小云、二级演员水小燕主演),首次在戏曲舞台上出现了周总理的形象,在江浙沪的戏曲舞台上引起轰动;1977年赴京参加国庆30周年献礼演出,荣获文化部颁发的创作、演出二等奖。反映曹雪芹生平的新编历史剧《秦淮梦》是剧团的又一创作成果,其舞台演出获得了江苏省1983年新剧目调演的多项 奖;1985年拍成戏曲电视剧后获首届中国戏曲电视“鹰象奖”及全国优秀电视剧第五届“飞天奖”二等奖。该剧由二级导演、优秀男演员韩林根和一级演员袁小 云主演。1990年,由二级演员陶琪和优秀青年演员陈菊芳、华洁主演的越剧电视剧《哑女恨》获全国优秀电视剧第十一届“飞天奖”二等奖。1991年,由袁 小云、竺小招、陶琪主演的越剧电视剧《侯门之女》获第十二届“飞天奖”一等奖。1993年,由二级演员赵时莺主演的越剧电视剧《汉宫怨》获第十四届“飞天 奖”二等奖。至此,成为四获“飞天奖”的剧团。

1987年,剧团充实了一批“小百花”青年演员,不少是后起之秀。她们演出的《杜兰公主》,唱腔、表演均属上乘,深受观众们的喜爱。1994年,剧团携《侯门之女》赴杭州参加’94中国小百花越剧节,优秀青年演员陶琪、朱蔺获金奖,樊建萍、陈菊 芳、魏小梅获银奖,1999年,青年演员陶琪荣获中国戏剧梅花奖,这批中青年优秀艺术人才已成为剧团骨干力量。

南通市越剧团 成立于1955年6月,系由原上海市新华越剧团和苏州青春越剧团(曾称南通市越剧一团、二团)合并组成。

先后任正、副团长的有筱白玉麟、杨谷中、沈月凤。主要演员有小生筱白玉麟、花旦沈月凤、老生徐锦芳、小丑章嘻嘻等。1968年5月被撤销,成员均下放到市区纺织企业当工人,1976年5月恢复建制至今。

剧团先后创作演出大型剧目20多部。多次参加江苏省戏曲会演或调演。

1956年,剧团以《春香传》一剧参加南通市戏曲会演,小白玉麟、沈月凤、徐锦芳获演员一等奖,章嘻嘻获演员二等奖。1957年,剧团以《倪凤煽茶》一 剧参加江苏省第一届戏曲观摩演出大会,沈月英获表演一等奖、小白玉麟获表演二等奖、章嘻嘻获表演三等奖。1958年剧团创作演出反映建筑工人先进事迹的现 代剧《老八路》获得成功,并应邀到上海、南京、武汉、天津、杭州等地演出,皆获好评,共演120场,观众逾15万。另为建筑工人慰问演出96次,深受欢 迎。同年10月,剧团应首都建工部门邀请赴京演出该剧,周恩来、朱德、陈毅等中央领导人出席观看,并接见演职人员及合影留念。《人民日报》、《北京日 报》、《戏剧报》以及各报刊都发表评论文章和报道。市文化主管部门负责人孙大翔及剧团团长筱白玉麟应邀登上天安门观礼台参加国庆观礼。改编的《人面桃花》 先后演出200余场,并于1958年参加北京国庆化装游行。《柳林春潮》、《喜迎春》分别于1964和1978年参加省调演,均获得奖励;《柳林春潮》在 上海演出时,上海电视台曾录像播放。1959年和1980年创作的历史剧《文成公主》、《则天外传》分别在浙江、上海及长江沿线的安徽、江西、湖北各城市 上演,均获得好评。剧团曾两次受江苏省人民政府委派赴徐州矿区慰问演出,并多次受命赴中国人民解放军海军东海舰队作慰问演出。1960年,筱白玉麟被评为 全国先进工作者,出席全国文教卫生系统先进单位、先进个人群英会。

改革开放以后剧团出人出戏,培养出黄晓萍、张振华、王萍芳、张玉平、周淑 英等一批青年演员,多次在全国、省、市调演或比赛中获奖。创作出大型古装剧《贞娘恨》,在江苏省新剧目调演中获优秀演出奖,并摄制成戏曲电视片,获全国优 秀艺术片奖。创作了现代剧《孔繁森》,连演280多场。新创大型古装悲喜剧《抓阄养父》,深受观众欢迎和好评。剧团连续两年被江苏省委宣传部、省文化厅等 十部委授予文化、科技、卫生“三下乡”先进集体。

剧团曾先后选送近20名中青年演员进江苏省戏曲学校和上海越剧院学习、进修。1978年在浙江嵊县和本市招收男女学员30多人,由剧团组织培训,并进行男 女合演的实验。中年演员钱世娥、沈莉君、赵俊麟、汪君卿四人演唱的《则天外传》、《龙凤花烛》选段,由中国唱片社录制成唱片。

镇江市越剧团 前身为上海出新越剧二团,组建于1950年。在杭、嘉、湖及沪宁线一带演出较有影响。1955年5月在镇江登记,称镇江市出新越剧团,后改名为镇江市越剧 团。徐嘉兰任团长,文嘉俊、汤嘉杰任副团长。1959年7月,庄伯式任指导员。剧团在上海演出新改编的古装戏《小忽雷》得到好评,《新民晚报》作了评论和 报道。年底,该团以《闺中梅》参加江苏省戏曲调演时省文化局决定该团留南京,参加组建江苏省青年越剧团。1961年,又将其中13人调回镇江。11月与原 青海省越剧团合并,重新建立镇江市越剧团。当时全团演职员达100余人,阵容较强。

1962年分成两团,分赴江、浙、沪、汉等地巡回演出。1963年春节,一团新编藏族神话剧《诺桑王子》在上海演出,电台进行录音选播演出实况。1964年人员精简,两团合二为一。

1965年7月,上级决定该团实行“半工半艺”,改办成镇江市无线电元件二厂,隶属于镇江市仪表工业系统。名谓“半工半艺”,实则“只工不艺”。

1979年9月,镇江市文化局从元件二厂调出原剧团20名演职员,12月恢复了该团建制。次年,从浙江嵊县招来14名学员随团培训。剧团先后在江、浙、沪一带城乡巡回演出。1980年,该团演出的传统戏《泪洒相思地》及其后演出的新编、改编、移植剧目《青楼奇女》、《邬飞霞刺梁》、《罗衫血泪》等,先后 由江苏、浙江电视台录像播放。

该团几经分合,其主要业务人员先后有:徐嘉兰、郑嘉琴、王嘉薇、郑嘉青、梅占先、周雅卿、董明昌等。

无锡市越剧团 成立于1956年3月10日,由原在无锡市登记的上海姊妹越剧团、艺汇越剧团、浙江同心越剧团合并组成。属无锡市文化处领导,为民营公助剧团。张少栋任团 长,吴慧芬、高阳任副团长。分设4个演出队。1958年,剧团进行整顿,演出队撤销,合为一团。1969年“文化大革命”期间剧团解散,大部分人员下放到 盐城、响水、滨海、阜宁、大丰等县插队落户劳动,一部分青年演员转入无锡市沪剧团。1978年9月,剧团原有人员陆续调回,恢复无锡市越剧团建制。

该团班底雄厚,阵容整齐,演出剧目丰富多彩,在江、浙、沪一带颇具影响。主要演员有张少栋、吴慧芬、陈肖梅、徐兰芳等。剧团从50年代初期起,先后整理 改编创作的《红楼二尤》、《云中落绣鞋》、《塞外教孤》、《布城计》等剧目,在各地巡回演出中受到广大观众欢迎。整理的传统戏《卖夏布》参加1957年江 苏省第一届戏曲观摩演出大会获演出奖、音乐奖。《云中落绣鞋》由上海美术出版社拍摄成连环画册在全国发行。1958年初创作的现代戏《金环记》由江苏人民 出版社出版。

1961年,改编的古装戏《孔雀东南飞》在上海演出,受到同行和观众的赞扬。由上海人民广播电台录音播放;1979年重新整理 排练后赴南京演出,由江苏人民广播电台录音、江苏电视台录像播放;江苏人民出版社出版连环画册。1981年编演的神话戏《龙子与泉姑》,由江苏人民出版社 拍摄成连环画册在全国发行。该团移植改编演出的现代戏有《江姐》、《丰收之后》、《水晶洞》、《红曼花》、《社长的女儿》、《红色娘子军》等。

建团以来,该团曾招收过四次随团学员,培养了一批青年艺术骨干。1982年,新学员在无锡工农兵剧场演出《汉宫怨》连满3个月。

苏州市越剧团 前身为苏州市越剧一团、二团。1959年1月一、二团合并,组成苏州市越剧团。全团演职员70余人。主要演员有任克君、金丽萍、筱金采、程笑非、孟文华 等。团长任克君,副团长金丽萍、俞申浩。先后排演的传统戏有《孟丽君》、《何文秀》、《张羽煮海》、《二度梅》、《春草闯堂》等;历史剧有《金山战鼓》、《武则天》、《秦楼月》;现代剧有《向秀丽》、《舞台姐妹》、《嘉陵怒涛》、《夺印》、《八女颂》、《春到草原》、《苏绣之歌》、《江姐》、《洪湖赤卫 队》、《尹林芝》以及短剧《胡伯伯的孩子》、《槟榔树下的战斗》、《阮八姐》等。《墙头马上》(片断)获1960年江苏省戏曲会演优秀演出奖。1965年 2月,首次男女合演的现代戏《琼花》受到好评。1966年“文化大革命”开始,停止演出。1970年2月停办。剧团成员下放农村、工厂(部分演员参加苏州 市红色文工团),至1979年全部调回,于12月18日恢复苏州市越剧团建制。1981年11月30日撤销。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 上一篇:没有了

- 下一篇:越剧发展历史

中央音乐学院校外音乐水平...

中央音乐学院校外音乐水平... 北京新艺考首考图文实录

北京新艺考首考图文实录 北京2024年高招艺术类...

北京2024年高招艺术类... 7部影片春节档上映,预计...

7部影片春节档上映,预计... 解密照明设计与人体艺...

解密照明设计与人体艺... 中国著名建筑一览(图...

中国著名建筑一览(图... 北京故宫馆藏陶瓷器赏...

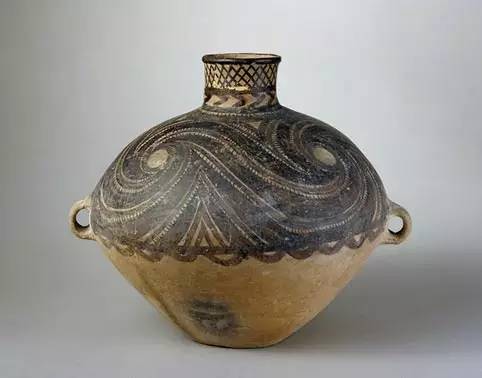

北京故宫馆藏陶瓷器赏... 中央音乐学院校外音乐...

中央音乐学院校外音乐...